La photographie a-t-elle vraiment sa place dans le monde de l’art ?

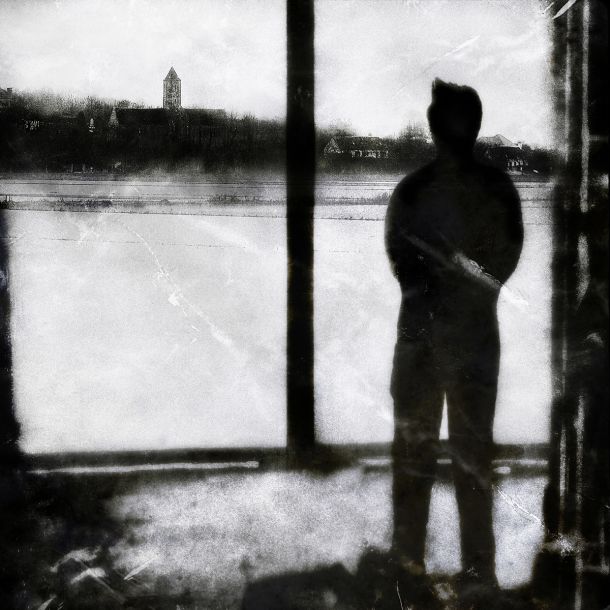

Glitches : Greek coastline IV – Photo : © Sebastien Desnoulez

Dans une galerie en ligne comme Une image pour rêver, une question revient souvent, parfois à voix basse :

« La photo, c’est de l’art… ou juste de la technique ? ».

Depuis près de deux siècles, philosophes, historiens et musées se penchent sur ce sujet.

Voici un tour d’horizon pour mieux comprendre pourquoi la photographie a toute sa place dans le monde de l’art, et ce que cela change dans votre façon de choisir un tirage pour votre intérieur.

Un débat qui accompagne la photographie depuis ses origines

Quand la photographie apparaît au XIXe siècle, beaucoup y voient d’abord un outil pratique : un moyen de reproduire le réel avec précision, utile pour l’industrie, la science ou le souvenir. La peinture et la sculpture, elles, garderaient le monopole de l’imaginaire et de l’expression « noble ».

Très vite, des photographes refusent ce statut d’auxiliaire technique.

Les mouvements pictorialistes, par exemple, vont travailler leurs images comme de véritables œuvres : tirages complexes, flous assumés, interventions manuelles sur le négatif ou le papier.

L’idée est simple : une photographie peut interpréter le monde autant qu’une peinture ou un dessin, et pas seulement le copier.

Au début du XXe siècle, des figures comme Alfred Stieglitz et la Photo-Secession vont encore renforcer cette position. Revues, expositions, manifestes : tout est organisé pour défendre la photographie comme moyen d’expression à part entière.

Un moment symbolique survient lorsque le Museum of Modern Art (MoMA) à New York crée un département de photographie et commence à constituer des collections dédiées. Lorsqu’un musée de cette importance accroche des tirages aux côtés de tableaux ou de sculptures, le message est clair : la photographie entre officiellement dans le champ de l’art.

Walter Benjamin : une « aura » à réinventer

Dans les années 1930, le philosophe Walter Benjamin s’interroge sur ce que la reproduction technique change à notre rapport aux œuvres. Avec la photographie, une image peut être multipliée, imprimée, diffusée largement.

Cette reproductibilité bouscule l’idée d’original unique, chère aux arts traditionnels.

Benjamin parle d’« aura » pour désigner la présence singulière d’une œuvre d’art, liée à un lieu, un moment, une matérialité précise.

Une peinture exposée dans un musée possède cette aura.

Une photographie reproduite dans un magazine ou sur une affiche semble s’en éloigner.

Ce constat a nourri longtemps une critique récurrente :

« Si une photo peut être reproduite à l’infini, peut-on vraiment parler d’œuvre d’art ? ».

La réponse contemporaine passe justement par la manière de recréer de la singularité : choix du papier, contrôle de la chaîne d’impression, format, numérotation, limitation du nombre de tirages, signature.

C’est précisément ce que défendent les galeries de photographie d’art : elles redonnent une matérialité et une rareté à un médium potentiellement reproductible à l’infini, en faisant du tirage un objet d’art à part entière.

Susan Sontag : entre usage social et création artistique

Dans les années 1970, l’essayiste américaine Susan Sontag rappelle une réalité souvent oubliée : pour la plupart d’entre nous, la photographie n’est pas d’abord une pratique artistique, mais un geste du quotidien. On photographie sa famille, ses vacances, ses amis, on documente sa vie. La photo est souvenir, preuve, réflexe social.

Cela ne signifie pas que la photographie ne peut pas être art.

Sontag souligne au contraire que l’image photographique possède un pouvoir unique : elle cadre, sélectionne, organise le réel et construit une vision du monde.

Deux personnes photographiant la même scène ne produiront jamais exactement la même image.

Elle insiste sur un point essentiel pour une galerie :

une photographie n’est pas automatiquement une œuvre d’art parce qu’elle est “belle” ou techniquement réussie.

Elle le devient par la démarche de l’auteur, par le sens donné au travail et par le contexte dans lequel l’image est présentée, notamment l’espace d’exposition.

En d’autres termes, toutes les photographies ne sont pas des œuvres d’art, mais certaines ont pleinement leur place dans un espace de création et de contemplation.

Roland Barthes : quand l’image nous touche vraiment

Avec Roland Barthes et son livre La Chambre claire, la réflexion se déplace du côté de l’émotion.

Barthes ne cherche pas à définir la photographie par la technique, mais par ce qu’elle provoque chez le spectateur.

Il distingue notamment :

- le studium : ce que l’on comprend globalement de l’image (le sujet, la scène, le contexte) ;

- le punctum : ce détail, cette tension ou ce geste qui nous touche de façon intime, qui nous « pique » et fait naître une émotion.

Pour Barthes, ce punctum est souvent ce qui fait la force d’une photographie dite « artistique ».

Ce n’est pas seulement une belle composition, c’est cette capacité à créer un lien silencieux, parfois inexplicable, entre l’image et le regardeur.

Dans une galerie, c’est ce moment très concret où quelqu’un s’arrête devant un tirage et se dit :

« Celle-ci, je ne saurais pas dire pourquoi, mais elle me parle ».

Cette expérience sensible est au cœur de la photographie d’art.

Les musées ont déjà répondu à la question

Les historiens de la photographie, comme Beaumont Newhall ou Aaron Scharf, ont montré comment le médium est passé en un siècle et demi des clubs amateurs aux collections des grands musées.

Aujourd’hui, les institutions internationales organisent régulièrement des expositions entièrement consacrées à la photographie.

Qu’il s’agisse de travaux documentaire, de photographie humaniste, d’expérimentations contemporaines ou de recherches plus conceptuelles, les tirages occupent les mêmes cimaises que les peintures et les sculptures.

Leur place dans le monde de l’art est désormais reconnue.

En pratique, les musées ont donc déjà tranché :

la photographie fait partie du paysage artistique contemporain.

Le débat ne porte plus sur « la photo est-elle un art ? », mais plutôt sur quelles démarches photographiques méritent ce statut, et pourquoi.

Quand peut-on parler de photographie d’art ?

Si l’on croise les réflexions des penseurs et l’évolution des pratiques, quelques repères permettent de mieux comprendre ce qui fait la spécificité de la photographie d’art.

Une vision d’auteur, pas seulement une prouesse technique

Le photographe ne se limite pas à « réussir un cliché ».

Il construit un univers, développe des séries, revient sur un sujet, explore un thème (paysage, urbain, abstraction, animalier, corps, architecture…).

Une cohérence se dessine : une écriture visuelle, un point de vue, une sensibilité.

Une attention à la forme, à la lumière et aux choix esthétiques

Comme en peinture, l’art photographique repose sur des décisions fortes : point de vue, cadrage, profondeur de champ, gestion des ombres, choix du noir et blanc ou de la couleur, textures, flous, mouvements.

Rien n’est laissé au hasard, même si l’image garde une part de spontanéité.

Un objet fini, pensé pour exister dans l’espace

Une photographie d’art n’est pas seulement un fichier numérique.

C’est un tirage précis, sur un papier choisi pour son rendu, un format étudié, un encadrement adapté à l’image et au lieu où elle sera accrochée.

La signature, le numéro d’édition, la limitation du nombre d’exemplaires participent à faire de cette image une œuvre, et non un simple visuel.

Une capacité à transformer notre regard

L’art, quel que soit le médium, interroge notre façon de voir.

Une photographie d’art peut révéler un détail banal, rendre visible ce que l’on ne remarquait plus, offrir une vision poétique d’un lieu ordinaire, questionner une situation sociale ou écologique.

Elle ne se contente pas d’illustrer : elle propose une lecture du monde.

La position d’Une image pour rêver

À Une image pour rêver, nous partons d’une conviction simple :

La photographie est un art à part entière, mais c’est un art qui doit assumer pleinement sa spécificité.

Concrètement, cela signifie :

- Sélectionner des auteurs dont le travail repose sur une démarche identifiable, des séries construites, un regard assumé – qu’il soit contemplatif, poétique, documentaire ou graphique.

- Produire de vrais tirages d’art : papiers de haute qualité, fabrication soignée, contrôle de la chaîne d’impression, signatures, éditions limitées. Chaque image est pensée comme un objet qui va vivre longtemps sur vos murs.

- Refuser la déco jetable : nous ne cherchons pas à saturer les murs d’images interchangeables, mais à proposer des œuvres qui accompagnent durablement un lieu, une ambiance, un mode de vie.

- Accompagner les visiteurs avec des textes, des conseils, des exemples d’accrochage, pour aider chacun à choisir une œuvre qui résonne avec son espace et son histoire personnelle.

La vraie question, pour nous, n’est donc plus :

« La photographie mérite-t-elle sa place dans le monde de l’art ? ».

Elle devient plutôt :

Quelle place voulez-vous donner à la photographie d’art dans votre quotidien ?

Sur quels murs, avec quelle lumière, pour raconter quelle histoire ?

Choisir une œuvre photographique pour chez soi

Lorsque vous choisissez une image sur la galerie, vous ne sélectionnez pas simplement « une déco ». Vous choisissez :

- un regard singulier sur un paysage, un visage, une architecture ou un animal,

- une manière de mettre en scène la lumière, la matière, le mouvement,

- un objet concret, signé, numéroté, pensé pour durer et dialoguer avec votre intérieur.

C’est tout cela que nous défendons à Une image pour rêver : une photographie comme art vivant, accessible, mais jamais banal, capable d’entrer dans les lieux de vie, les bureaux, les hôtels, les espaces de travail… et de les transformer durablement.

Pour découvrir concrètement cette approche, vous pouvez explorer notre sélection de photographies d’art en édition limitée, toutes disponibles en tirage et encadrement sur mesure.

Pour aller plus loin : quelques pistes de lecture

Sans entrer dans le détail des théories, certains essais et histoires de la photographie permettent d’enrichir son regard :

- Les textes de Walter Benjamin sur l’« aura » et la reproduction technique.

- Susan Sontag, qui analyse la photographie comme pratique sociale et création visuelle.

- Roland Barthes, qui explore ce qui, dans une image, vient réellement nous toucher.

- Les grandes histoires de la photographie (comme celles de Beaumont Newhall ou d’autres historiens), qui retracent comment le médium a progressivement gagné sa place dans les musées et les collections.