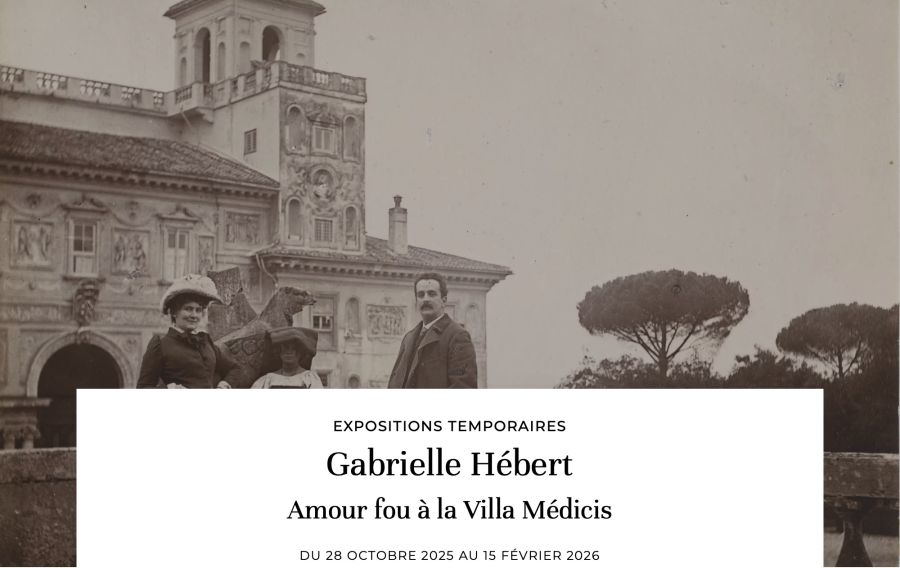

Gabrielle Hébert, l’intime révélée : la Villa Médicis au féminin

Une exposition inédite au Musée d’Orsay, du 28 octobre 2025 au 15 février 2026

À partir de l’automne 2025, le Musée d’Orsay consacrera une exposition exceptionnelle à Gabrielle Hébert, figure méconnue mais essentielle de la photographie de la fin du XIXᵉ siècle. Intitulée « Je photo. Gabrielle Hébert : chronique d’un amour à la Villa Médicis », cette rétrospective offre un regard sensible sur une femme libre à une époque où les artistes féminines devaient se frayer un chemin dans un monde réservé aux hommes.

De Rome à Paris, en passant par la Villa Médicis, Gabrielle Hébert a façonné une œuvre singulière où s’entremêlent la vie intime, la création artistique et le témoignage historique. Ses clichés, portraits, intérieurs, paysages et scènes de la vie quotidienne, ouvrent une fenêtre poétique sur l’univers des pensionnaires de l’Académie de France à Rome.

Une femme photographe dans un monde d’hommes

Un parcours hors du commun

Née Gabrielle d’Uckermann à Dresde en 1853, elle grandit dans une famille cultivée et cosmopolite. Son mariage avec le peintre Ernest Hébert en 1880 l’introduit dans les cercles artistiques parisiens et romains, mais c’est à la Villa Médicis, où son mari dirige l’Académie de France, qu’elle trouve sa véritable voie.

Curieuse de technique et dotée d’un œil affûté, elle s’initie à la photographie dès la fin des années 1880, probablement auprès d’un professionnel romain. Rapidement, elle aménage un atelier et un laboratoire de développement au sein de la Villa, transformant ce lieu de création masculine en espace d’expérimentation artistique partagé.

L’art de la lumière et de l’intime

Gabrielle Hébert n’a pas cherché la reconnaissance publique. Ses photographies, longtemps restées dans des albums personnels, révèlent pourtant un talent d’observatrice rare. Ses compositions mêlent rigueur classique et sensibilité moderne : portraits des pensionnaires, jeux d’ombres sur les façades, reflets de la lumière italienne sur les pierres ocre, mais aussi scènes domestiques et moments suspendus avec son mari.

Cette chronique photographique de la Villa Médicis témoigne d’un regard féminin inédit sur la vie artistique de la fin du XIXᵉ siècle. Là où la plupart des photographes masculins fixaient la monumentalité, Gabrielle Hébert capture la douceur, la présence et l’émotion.

L’émancipation par la photographie

À une époque où la pratique artistique féminine restait marginalisée, Gabrielle Hébert a trouvé dans la photographie un moyen d’expression libre et intime. Elle détourne habilement les attentes de son statut d’épouse d’un peintre pour s’imposer, discrètement mais fermement, comme créatrice à part entière. Son œuvre s’inscrit dans la lignée des premières femmes photographes européennes, Julia Margaret Cameron, Sarah Moon avant l’heure, qui ont fait de l’image un prolongement de la sensibilité et de la pensée.

Son approche, intuitive et poétique, révèle un art de la proximité et de la pudeur : ses portraits ne posent pas, ils respirent. Ses paysages ne décrivent pas, ils suggèrent.

Une œuvre redécouverte

Longtemps conservées au Musée Hébert de La Tronche (Isère) et à la Villa Médicis de Rome, les photographies de Gabrielle Hébert n’ont été révélées au grand public que récemment. L’exposition du Musée d’Orsay présentera plus d’une centaine d’épreuves originales, plaques de verre, albums et tirages d’époque, dans une scénographie immersive imaginée pour restituer l’atmosphère lumineuse et mélancolique de la Villa.

Cette rétrospective met en lumière la dimension affective et mémorielle de son œuvre : au-delà du document historique, chaque photographie est un geste d’amour, un acte de transmission, un fragment de temps suspendu.

Un héritage artistique et humain

Après la mort d’Ernest Hébert en 1908, Gabrielle consacre les dernières années de sa vie à inventorier ses archives, à classer leurs œuvres et à préparer la création du Musée Hébert, ouvert après sa disparition en 1934. Elle laisse derrière elle un témoignage précieux sur la vie artistique de la fin du XIXᵉ siècle, mais aussi sur l’émancipation silencieuse des femmes par l’art.

Son œuvre, redécouverte et réhabilitée aujourd’hui, interroge notre rapport à la création, à la mémoire et au regard féminin dans l’histoire de la photographie.

Pourquoi cette rétrospective est essentielle aujourd’hui

- Visibilité retrouvée : longtemps oubliée, Gabrielle Hébert est aujourd’hui reconnue comme l’une des premières femmes photographes de l’histoire française.

- Perspective féminine : son œuvre nous offre un regard féminin, intime et sensible au cœur d’un univers artistique dominé par les hommes.

- Document historique rare : ses photographies de la Villa Médicis constituent l’un des premiers témoignages visuels de la vie interne d’une institution artistique au tournant du siècle.

- Liaison art et émotion : ses clichés sont autant des œuvres visuelles que des archives d’émotions, entre amour, présence, création et temps qui passe.

Informations pratiques

Musée d’Orsay, Paris

Du 28 octobre 2025 au 15 février 2026

Entrée incluse dans le billet général du musée.

L’exposition voyagera ensuite à la Villa Médicis (automne 2026) et au Musée Hébert de La Tronche (printemps 2026).